- 「甲種」は、火災の拡大を防止する目的の防火区画に用いられる

- 「乙種」は、隣接する建物からの延焼を防ぐために外部の開口部などに用いられる

昔々、甲・乙のハンコを平面図に押しまくった図面を扱っていたなー

平成12年の建築基準法改正で、従来の甲種防火戸は「特定防火設備」に、乙種防火戸は「防火設備」に名称が変更された。

「特定防火設備」

平成12年告示第1369号に、火災による加熱後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないものと規定されており、鋼製で厚さが1.5mm以上の鉄板等の構造が規定されています。 (参照元) http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00kokuji/024.htm)

具体的には、室内を一定床面積以内に防火区画する扉に使用します。

「防火設備」

基準法第109条の2に、火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものと規定されており、平成12年告示第1360号に、鋼製で厚さが0.8mm以上1.5mm未満の鉄板や、鉄及び網入りガラスで造られたもの等の構造が規定されています。 (参照元 http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00kokuji/005.htm)

具体的には延焼のおそれのある部分(隣地境界から一定距離内にある外部開口部)等に使用します。

防火設備には、防火シャッターや網入りガラスも含まれます。

建築基準法対象のシャッター

防火設備とされているシャッターが建築基準法の適用を受ける対象

では、どんなものがあるか?

設置部位によって、分けると2つ

・外壁開口部

・建物内部

外壁開口部に設置する物は、外壁用防火シャッター

・建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物で延焼の恐れのある開口部に設置する場合

・防火地域もしくは準防火地域において、延焼の恐れがある開口部に設置する場合

の2通りがあります。

建物内部に設置する物は、防火区画により異なる

では、防火区画とは? 次で確認しよう

防煙区画 施行令の第五章第三節 第百二十六条の二 避難施設に関する章

防火区画 施行令の第四章 第百十二条 耐火性能に関する章

防火区画は、大きく分けて3タイプ

(竪穴区画、異種用途区画、面積区画)

1 竪穴区画

避難階段(直通階段出入口)、吹き抜け、エレベーター昇降路やエスカレーター昇降路などの竪穴において3階以上の連続した空間を区画するもの

2 異種用途区画

複合用途の建物においては管理形態が異なるため区画するもの

※竪穴区画と異種用途区画には、

遮炎性能および遮煙性能のある防煙シャッターもしくは耐火クロス製防火/防煙スクリーンが対象

(防火だけでなく防煙機能があるもの)

3 面積区画

遮炎性能のある屋内用防火シャッター、耐火クロス製防火/防煙スクリーン又は防煙シャッターなどが設置の対象

4 高層階区画

耐火建築物・準耐火建築物のどちらであっても「11階以上の階層」に対しては高層階区画の面積区画規定が適用されます。この規定は原則100㎡以内ごとに防火区画を設置

危害防止装置

平成17年12月1日 建築基準法施行令112条を改正

防火シャッターには、煙若しくは熱感知器、または手動閉鎖装置の作動により危害防止装置が設置されています。

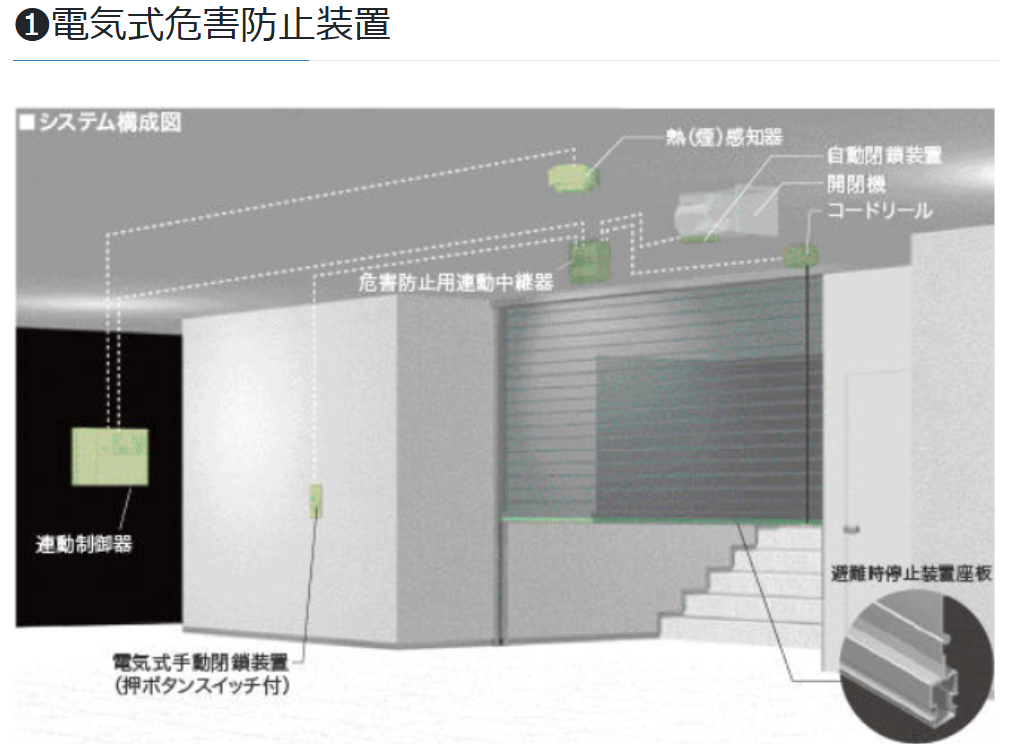

1 電気式危害防止装置

電気信号を送って人が挟まれるのを防ぐ装置です。

シャッター作動後、避難者もしくは障害物が、シャッター最下部に当たると

電気信号が送られ、シャッターが途中で一時停止または反転上昇する仕組みです。

電動式、手動式どちらも、取付が可能です。(電源工事必要)

2 座板可動式危害防止装置

略称は「Sガード」で、「防火シャッター用安全装置」とも呼ばれます。

電気を使用しない、新しい方式の危害防止装置です。

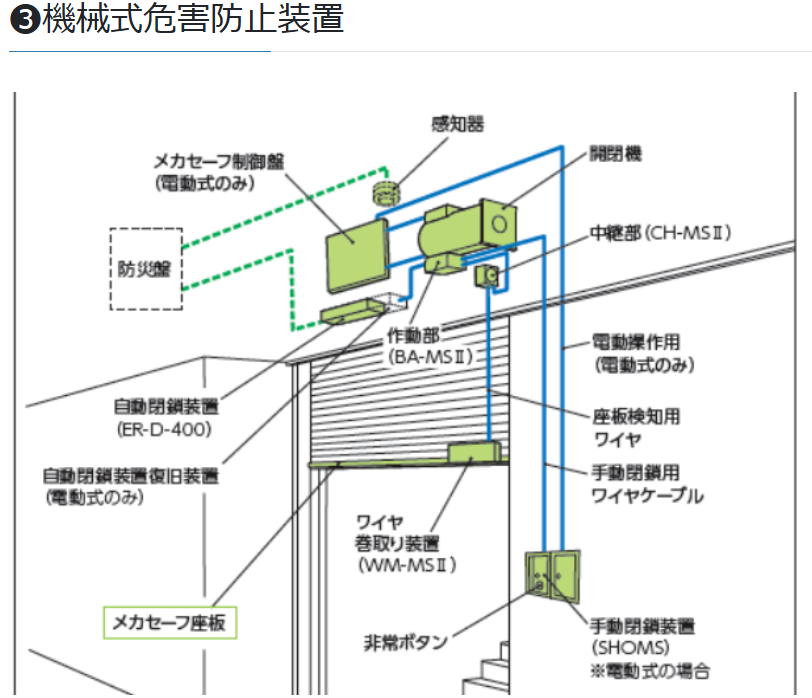

3 機械式危害防止装置

電気式危害防止装置とほとんど同じ機能を持っています。

人や障害物を感知している間は、シャッターの降下が一時停止します。

中継器と蓄電池がないタイプで、ランニングコストを抑えたい場合におすすめです。

コメント