はじめに、都市計画法で、防火地域を把握する

耐火建築物かそれ以外で、告示や認定仕様が変わるので。

条件が厳しい順に

防火地域>準防火地域>22条指定区域

東京都の地域を調べる場合はこちらから ⇒ 都市計画情報

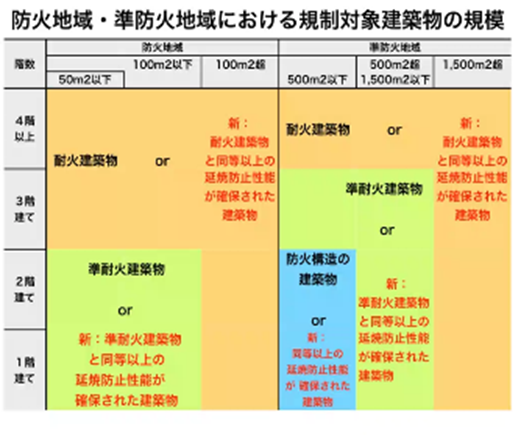

次に、下の表で耐火建築物か準耐火建築物かチェック(○○㎡は建物の延べ面積)

耐火建築物ってどんなの?

右のサイトに分かり易いイメージ図がありました ⇒ 確認申請ナビ

少し脱線しますが「特殊建築物」について

「特殊建築物」の場合は、耐火建築物か準耐火建築物にしなければなりません。

【特殊建築物】とは、不特定多数の人が利用する建築物とみなされ、

建築基準法第2条1項二号に定義されています。

具体的には、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

(建築基準法施行規則別紙で分類されています)

ポイント:住宅・事務所以外の用途に属する建物のほとんどが該当する

『特定建築物』という、紛らわしいカテゴリもあるのですが、

正確には管轄の自治体確認が必要になります

延焼ラインにかかる『防火設備』の種別・性能

延焼ラインにかかる開口部の防火設備については、以下のいずれかを選択する。

〇告示仕様:建設省告示1360号(防火設備の構造方法を定める件)

〇大臣認定仕様:

・耐火建築物 or 準耐火建築物:認定番号EA・EBのいずれか

・防火地域 or 準防火地域:認定番号EA・EB・ECのいずれか

確認申請の際に、各防火設備の「認定番号」または「告示番号」の記載が必要です。

建具表や平面図の凡例に表示しましょう。

建設省告示第1360号における防火設備とは

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を定めたもの。

建設省告示第1360号における防火設備は、大きく分けて2つの基準。

・防火戸の構造(例:鉄板の厚み0.8㎜以上1.5㎜未満のもの)

・炎を遮る仕様であること(例:相じゃくりで隙間がないこと)

大臣認定仕様の防火設備とは

〇特定防火設備(昔の甲種防火戸)は「EA認定」

主な設置場所は、防火区画

〇耐火建築物または準耐火建築物で、延焼ライン内の開口部に防火設備(昔の乙種防火戸)を設置するときは「EB認定」

例:サッシに「EB-(4桁の番号)」などのように認定番号の表示あり

〇防火地域または準防火地域内の建築物で、延焼ライン内の開口部に防火設備(昔の乙種防火戸)を設置するときは「EC認定」

貫通処理について

こちらを参考にしました ⇒ 設備系の防火貫通処理

まとめを抜粋

〇防火区画を設備配管が貫通する場合、防火区画貫通処理が必要。

〇防火区画貫通処理の方法

1.配管まわりのすき間を不燃材料で埋める

2.防火区画貫通部の配管の構造(※以下のいずれか)

2.1 貫通位置から両端1mを不燃材料でつくる

2.2 建築基準法による告示1422号の基準を満たすもの

2.3 大臣認定を受けた工法

壁:FP060WL-〇〇〇〇

床:FP060FL-〇〇〇〇

〇消防法による令8区画を設備配管が貫通するのは不可

今回調べているときに、

「国土交通省ホームページの告示検索も活用したほうが良い」

とあったが、「告示番号」入力して検索する際とは見つからなかった泣

コメント