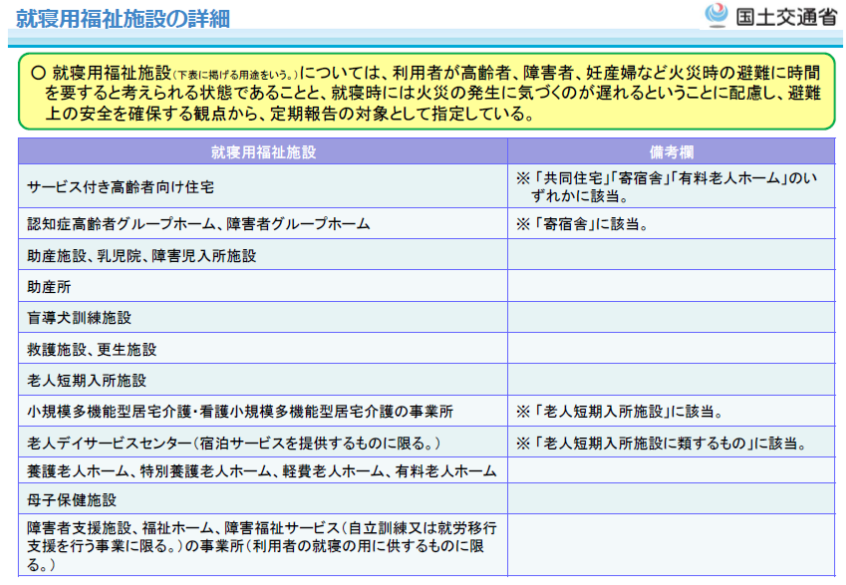

住まいとは、関係ないけど、図書館、旅館等に当てはまる

特定建築物についてです。

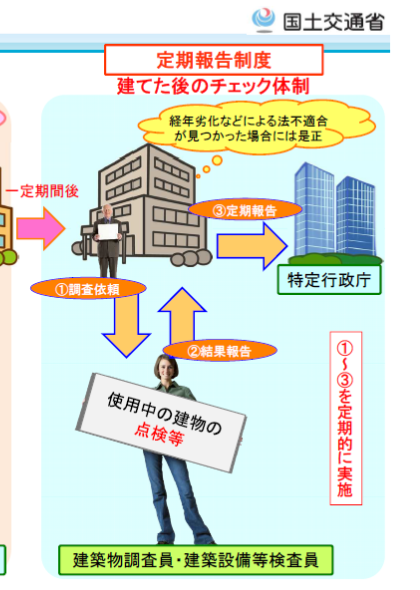

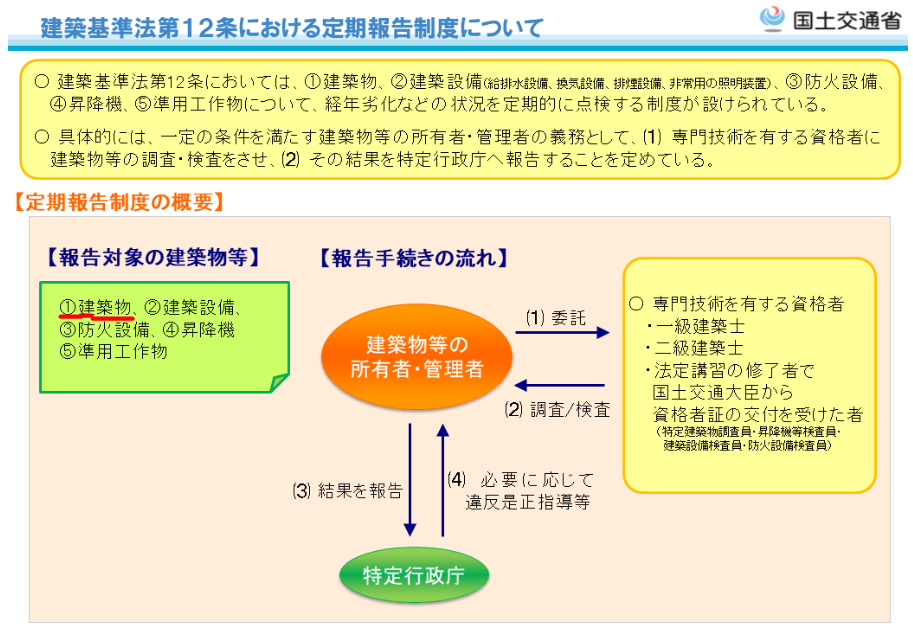

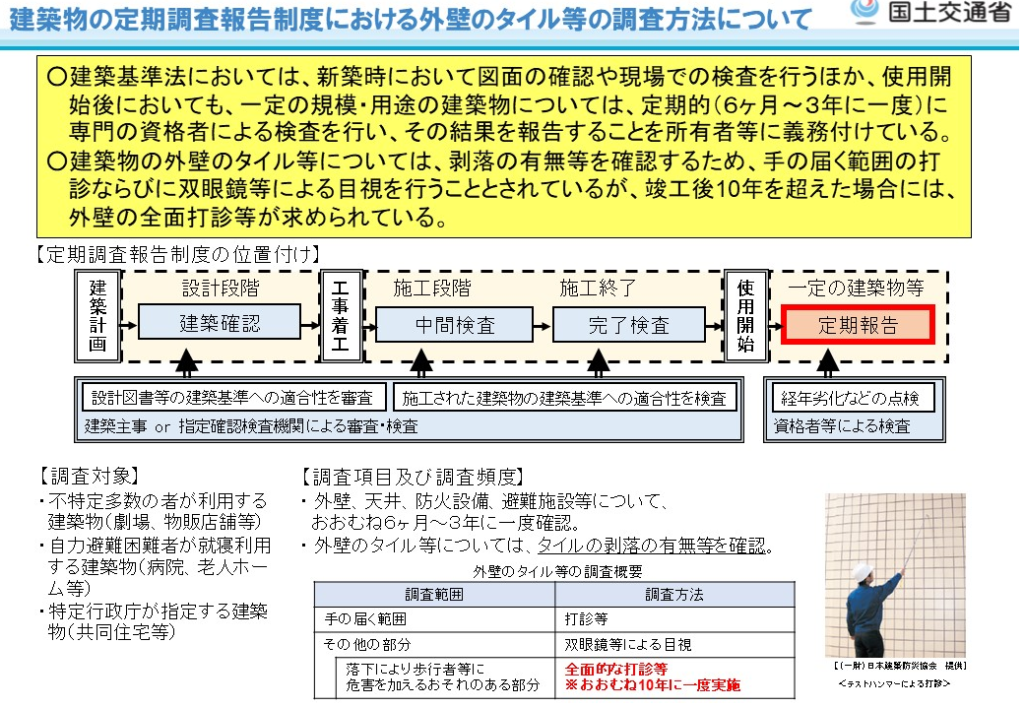

建築基準法第12条で定められた「定期報告制度」とは

建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、「定期的な調査や報告する義務」、これが「定期報告制度」です。

定期調査報告を必要とする建築物=特定建築物

自治体によっては、『特定建築物』に該当するor該当しないがあるので、

各地域の条例の確認は不可欠です。

報告を怠ることは法令違反となり、

建築基準法101条の2 規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、

100万円以下の罰金が課せられます。

東京都の建物については、リーフレットを見ると概略が分かりやすいと思います。

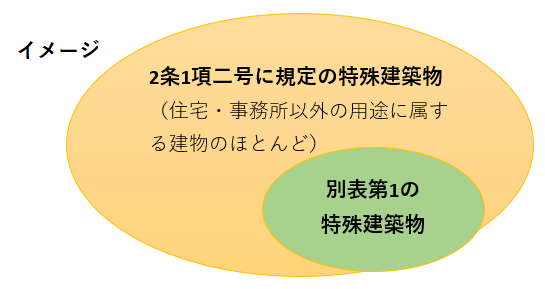

まずは、「特定建築物」という名称について整理します。

平成28年6月以前は「特殊建築物」と呼ばれていました。

建築基準法上では特殊建築物に該当する建物の用途が定められています。

(不特定多数の人が利用する建物)

それが平成28年6月の法改正によって、定期報告の対象となる建物は、

これまでの特殊建築物用途に、国が政令で定める建築物が追加される形で拡大されました。

これを機に定期報告の対象となる建築物の呼び方も「特定建築物」と変更になりました。

建築基準法 特定建築物の定義

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)にいう「建築物」であること。

(参考)建築物の定義(建築基準法第2条第1号)

2 「特定用途」に供される建築物であること。

3 「多数の者」が使用又は利用するものであること。

4 維持管理について環境衛生上得に配慮が必要なものであること。

※防火規制がかかり、耐火建築物か準耐火建築物にしなければならない。

「特定用途」とは

法施行令(昭和45年政令第304号)第1条に例示する、

興行場,百貨店,集会場,図書 館,博物館,美術館,遊技場,店舗,事務所,学校等,研修所,旅館等の用途。

また、その用途に使う部分の床面積の合計が3,000㎡以上あるもの。

(※小・中学校は8,000㎡以上)

「特定用途」に該当しないもの

共同住宅のほか工場,作業場,病院,寄宿舎,駅舎,寺院,教会等があります。

ややこしいのが、「特定建築物」という言葉は、

①定期報告対象となる建築物を指して用いられる場合

②報告の「種類・分類」を指す場合(「建築物」とも言ったりする)

『特定建築物』は、以下の法令で使われる用語。

■建築基準法

■建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称・建築物衛生法)

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)

■建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

もう一つ、ややこしいのが、

確認申請で言われる特殊建築物は「別表(1)の特殊建築物」を指している

うーん、混乱するわ・・・

不特定多数の人が利用する建物である程度の規模のものは、定期調査を実施し報告する義務があります。

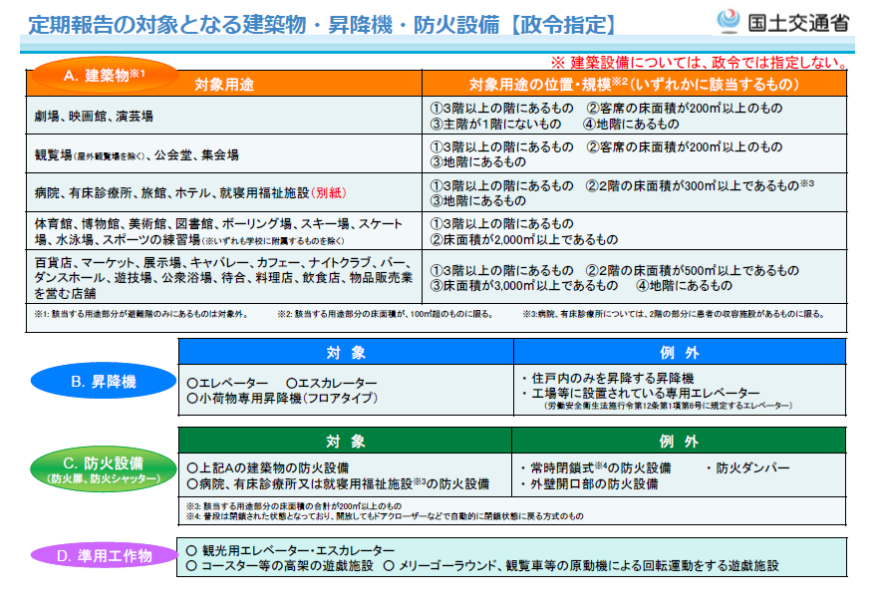

「定期報告制度」の、主な3つの報告内容は、

① 特定建築物 (上の②のこと)

② 建築設備

③ 防火設備(平成28年6月施行の法改正で新設)

①特定建築物 の調査項目

各行政では3年に1回の報告としているところが多く、

調査項目は、以下6つ

1.敷地及び地盤

2.建築物の外部

3.屋上及び屋根

4.建築物の内部

5.避難施設等

6.その他

各調査項目の概略

1から追って、内容を見ていきます。

1.敷地及び地盤

地盤の沈下や排水の状況から、通路幅員の確認、塀や擁壁の状況などを調査します。

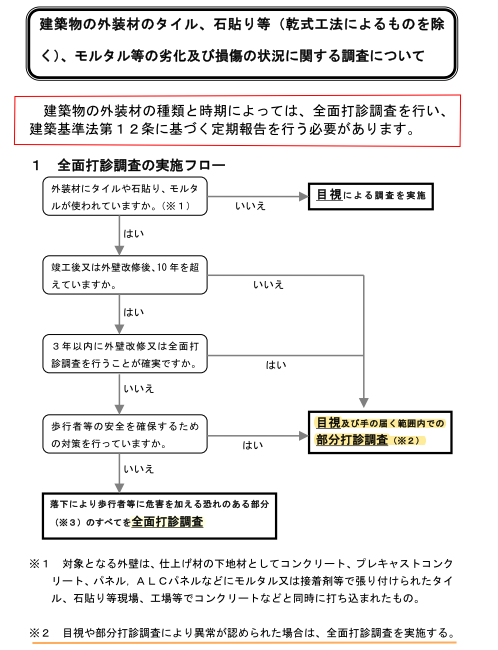

2.建築物の外部

建物の基礎部分から外壁の状況、サッシや窓に関する項目、外壁に設置された看板等の状況を調査しますが、

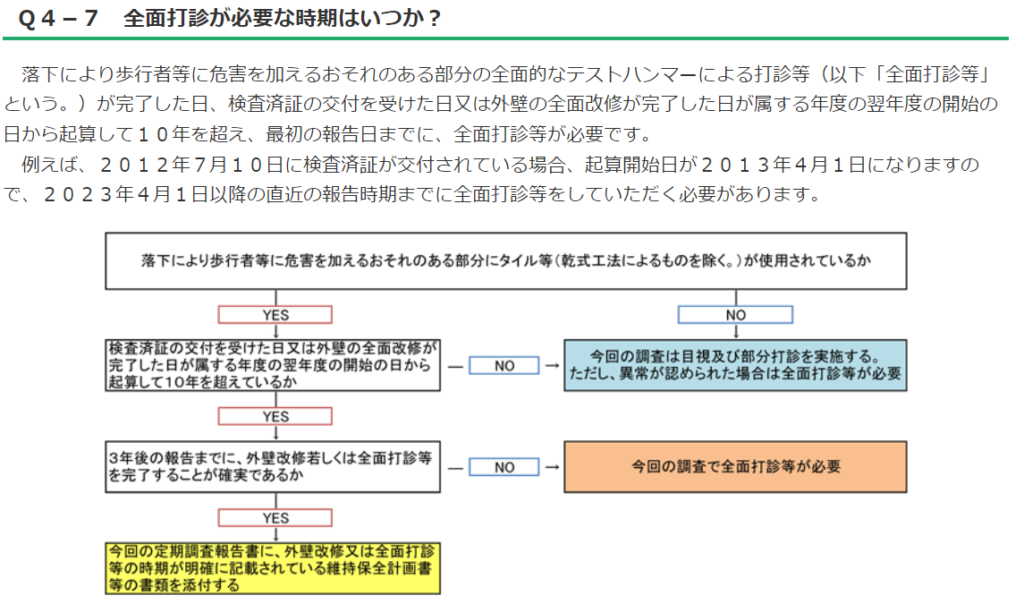

全国的に外壁タイル等の落下事故が相次いだため、現在では築10年を超えた建物は外壁の全面打診調査を実施しなければなりません。

クラック(ひび割れ)の発生状況や、タイル等の「浮き」の発生状況を、打診棒を使って調査していきます。

3.屋上及び屋根

主に防水層の劣化や破れ、屋根葺材の割れや欠損、排水溝やドレーンの詰まり、それから屋上設置の機器類の錆や損傷、看板支持鉄骨の錆・腐食などを見ます。

基本的に目視での調査です。

4.建築物の内部

この項目は非常に重要な要素を含む項目となっています。防火区画の形成状況について、壁や床、天井の劣化・損傷に関する項目、さらには防火扉や防火シャッターといった防火設備に関する項目もあります。石綿(アスベスト)についての項目も含まれています。

※天井については、地震災害時等に吊り天井が落下する事故があり、「特定天井」という項目が追加。

※防火設備は、法改正で常閉防火扉のみが調査対象。(防火設備の定期検査が新たに独立する形で報告となった為)

5.避難施設等

主に避難通路の確保の状況や避難階段の状況についての項目

防煙区画や排煙設備の項目(自然排煙の排煙窓は作動確認必)

非常用の照明器具についての項目(点灯確認必)

6.その他

特殊な構造の部材についてや、避雷針などの避雷設備、その他煙突の劣化・損傷状況の項目があります。

「2.建築物の外部」の外壁全面打診とは?

平成20年(2008年)改正によって、外壁の全面打診調査が義務付けられました。

(平成20年国土交通省告示第282号)

外壁調査については、

平成20年国土交通省告示第282号の

「2.建築物の外部」の十一 に内容が載っています。

定期報告制度における外壁のタイル等の調査については、

国交省HPに以下の資料があります。

実際、「どの程度の浮きやクラックなどの異常で、全面打診を行わなければならないのか?」提示されておらず、調査者が、(歩行者に落下や危害が及ぶかどうか)判断しなければなりません。

東京都の資料によると、全面打診の時期がわかります。

横浜市のHPによると

おまけ

②建築設備 の調査項目

建築設備定期検査で行う項目(年1回実施)

以下の4つ

・換気設備

・排煙設備

・給水設備および排水設備

・非常用の照明装置

※ 以下の項目については、3年の間に全数検査を行えばよい。

・換気設備:無窓居室の換気状況評価

・排煙設備:排煙口の風量測定

・給排水設備:雑用水の用途(中水の状況)

③防火設備 の調査項目

防火設備定期検査で行う項目(年1回実施)

以下の4つ

・防火扉

・防火シャッター

・耐火クロススクリーン

・ドレンチャーとその他の水幕を形成する防火設備

コメント