「消火器の置き場所と、チェック事項」

また、

「どんなところに設置するのか」をまとめました

設置した消火器の確認方法

消防の「消火器設置パンフレット」に建物巡回時のチェック項目があった

パンフレットに飛びます

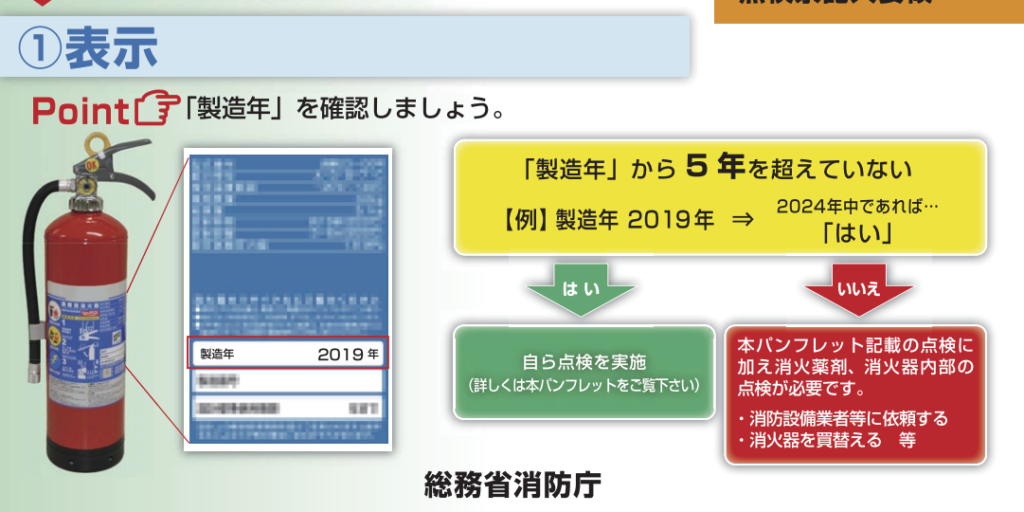

製造年の確認

5年を超えていないか?

「製造年を確認する」は、知っていたが、

他にもポイントがあったので、まとめました

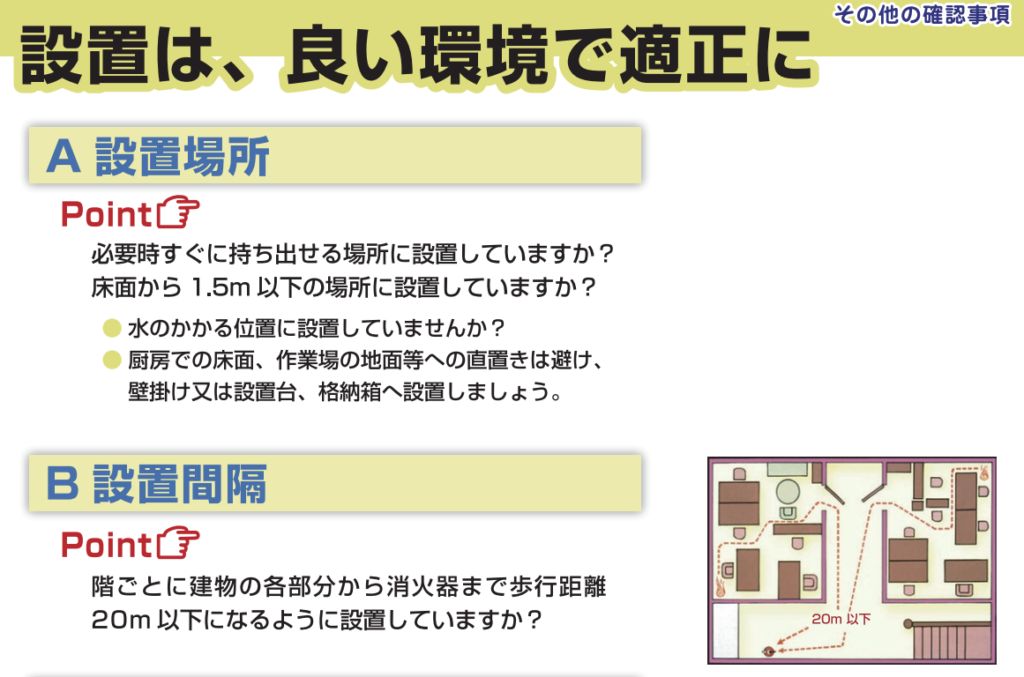

パンフレットの「その他の確認事項」

パンフレットの「その他の確認事項」に、

分かりやすくまとまっていたので引用^^

その他の確認事項

特に注意したいポイントは

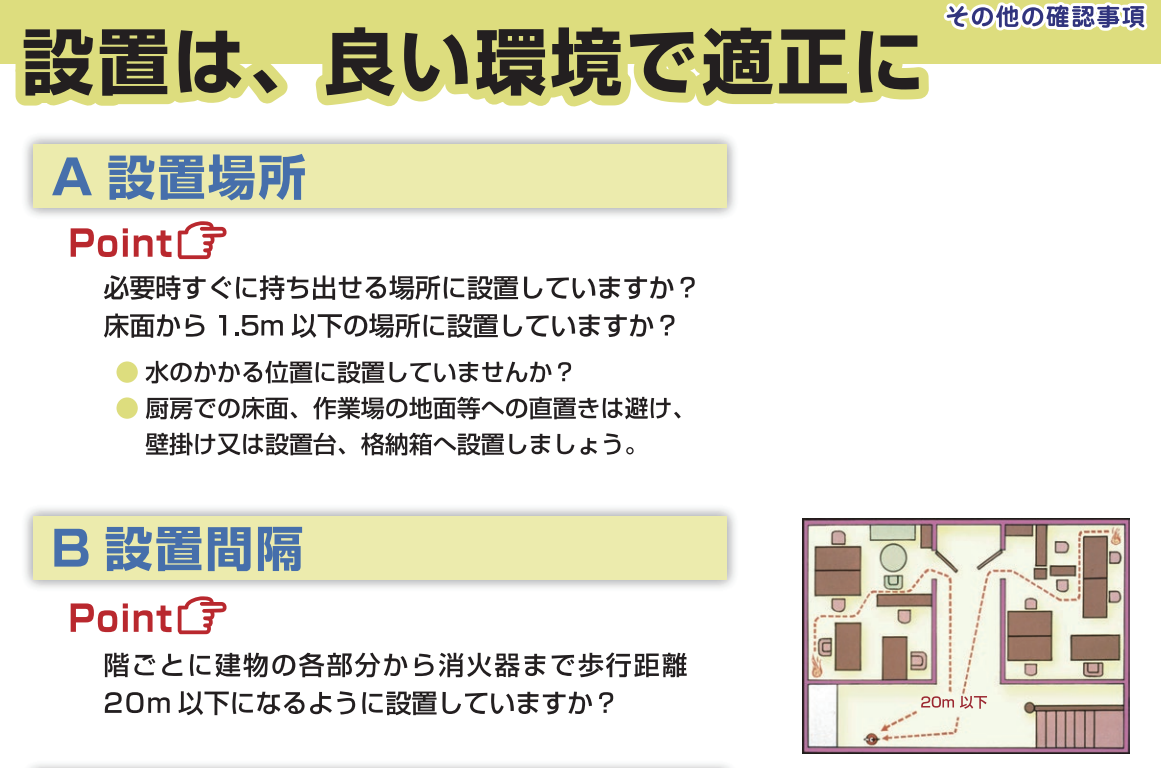

A 設置場所

すぐに持ち出せる?

雨にさらされない?

場所によっては直置きは×

B 設置間隔

各フロアで、歩行距離20m以下になるように配置

(最短距離ではないことに注意!)

大型消火器なら30m

C 適応性

設置場所が、

油火災の可能性があるのか?

電気設備があるのか?

D 標識

床面から1.5メートル高に設置

破損などしていないか

設置基準

ところで、設置しなければいけない所ってどこよ?

設置が必要な防火対象物は、消防法政令別表第一の用途

例えば、

延面積150㎡以上の共同住宅、物販、駐車場・・・

延面積300㎡以上の事務所

延面積に関係なく設置しなければならない建物もある

※ちなみに、戸建て住宅など、一般家庭では消火器の設置義務はありません

点検義務もない為、交換義務もありません

消防法では、

「設置が必要な防火対象物は、消防法政令別表第一の用途」

と規定されているが、防火対象物って?

防火対象物とは

防火対象物は、20に区分されており、大別が2つです

・特定防火対象物

ex 2項・ニ カラオケボックス、 3項 飲食、4項 物販、6項・ニ 保育園、16項・イ

・非特定防火対象物

ex 5項・ロ 共同住宅、7項 小学校、15項 事務所

※防火対象物と他に、消防対象物というものもあるが、ここでは省きます

脱線するが、特定防火対象物16項・イ とは

16項・イ は、特定用途防火対象物が入る複合用途防火対象物

例に挙げると分かりやすいので

5階建ての事務所ビルがある。これは、非特定防火対象物で、政令別表第一の15項になる。

そこに、1階がコンビニなどの物品販売店、2階がだれでも利用できるレストランができた場合は、

物品販売店→4項、レストラン→3項・ロで、15項、4項、3項ロが1つの建物に混在する。

すると、複合用途の16項・イになる。

ですが、令8区画や機能従属、みなし従属などの例外もあるので、

それは、別の機会に

所轄消防により取り扱いが異なる場合があるから、相談しないとね

コメント